在全国第17个“防灾减灾日”(5月12日)来临之际,学院地球物理系孙成禹、曹丹平等一行6位专家学者,在新区防震减灾中心殷文汇主任、灵山岛省级自然保护区管委会应急办姜雷志主任等多位同志陪同下,于4月27日受邀赴青岛西海岸新区灵山岛,开展地震监测台站调研与地质科考活动。此次活动依托2024年9月双方签署的党建共建协议框架,聚焦南黄海地震监测体系优化与火山地质灾害防治技术创新,为区域防灾减灾工作注入科技动能。

一、科技赋能:构建南黄海地震监测立体网络

作为青岛市地震观测台网的核心节点,灵山岛地震台通过“地震计-光纤传输-云平台”三级架构,实现对南黄海海域ML1.5级以上地震的实时捕捉与多学科数据融合。该台站采用JCZ-1型超宽频带地震计,配合EDAS-24GN数据采集器,可在0.5秒内完成地震信号传输,并通过614台(套)设备组成的市地震监测中心站,灵山岛台数据与省台网23个子台共享,实现5分钟内地震速报与0.5公里定位精度。其科学价值体现在三个维度:

1. 深海监测突破:台站将青岛地震监测范围向深海延伸50公里,填补了南黄海郯庐断裂带延伸段的监测空白。研究表明,该区域的地震活动与青岛主城区震情存在强关联性,如2003年崂山震群事件中,南黄海海域的微震活动提前72小时预示了陆域地震风险。

2. 预警效能跃升:依托国家地震烈度速报与预警工程,灵山岛台数据与省台网23个子台共享,可提前10-30秒为沿海城市提供地震预警。2024年“一带一路”地震监测台网升级后,系统延迟进一步缩短至0.5秒,为轨道交通、核电等重大工程提供毫秒级响应支撑。

3. 风险评估创新:基于2003年以来的历史数据构建了“地质-地球物理-灾害”耦合模型,可以完成青岛西海岸新区重大工程地震风险的量化评估。例如,在董家口港扩建项目中,模型预测结果使抗震设防标准提升20%,降低潜在经济损失超10亿元。

灵山岛地震台站

二、地质解码:火山海岛的亿年演化史诗

灵山岛作为中国北方第一高岛(主峰歪头顶海拔513.6米),以“火山岩柱+海蚀地貌”的双重地质遗产闻名,被《中国国家地理》列为“中国最美火山海岛”之一。灵山岛作为省级自然保护区,目前保存了6类火山地貌与8种海蚀形态,其火山岩柱状节理规模居中国北方之首。专家团队重点考察了四大地质单元:

1.虎嘴崖:百米高的海蚀崖壁展现白垩纪火山岩的气孔构造与第四纪浊积岩的鲍马层序,其底部页岩中保存的古生物化石,为研究黄海古环境变迁提供关键证据。

2.运来石:重达千吨的火山岩巨石表面布满杏仁构造,揭示了岩浆喷发时气体逸出与后期热液充填的全过程。周边流纹岩与火山角砾岩的接触关系,记录了区域构造应力场的四次重大调整。

3.象鼻山:单斜构造(倾角15°~70°)与北西向断裂的共轭发育,构成研究地壳浅表应力分布的天然实验室。通过无人机航磁测量,发现山体深部存在隐伏断裂带,为海岛稳定性评估提供新视角。

4.烽火台:明代海防遗迹基岩中的莱阳群碎屑岩,保存了古胶州湾海陆变迁的沉积旋回。台址所在的剥蚀台地,记录了第四纪以来3次显著的差异性升降运动,幅度达50-80米。

灵山岛上的地质地貌

三、校地协同:打造防灾减灾示范高地

在围绕“防范灾害风险,护航高质量发展”研讨活动上,孙成禹教授指出:“灵山岛的火山地质与地震监测体系,为研究‘火山-地震耦合机制’提供了不可替代的天然实验室。”他提出,未来可以通过布设海底地震计,构建“空-天-地-海”一体化监测网络,实现对南黄海火山活动的实时追踪。青岛西海岸新区防震减灾中心殷文汇主任表示:“通过此次活动,我们将高校的科研优势与地方的实践需求深度融合,未来将重点推进火山灾害风险评估、地震预警终端研发等工作。”灵山岛省级自然保护区党工委书记刘琨也强调配合区防灾中心开展“海岛地震疏散模拟”以及灾害演练的必要性,也希望今后能有机会深化地方与高校合作,通过地质科考与科普教育的结合,将灵山岛打造为“防灾减灾示范基地”。

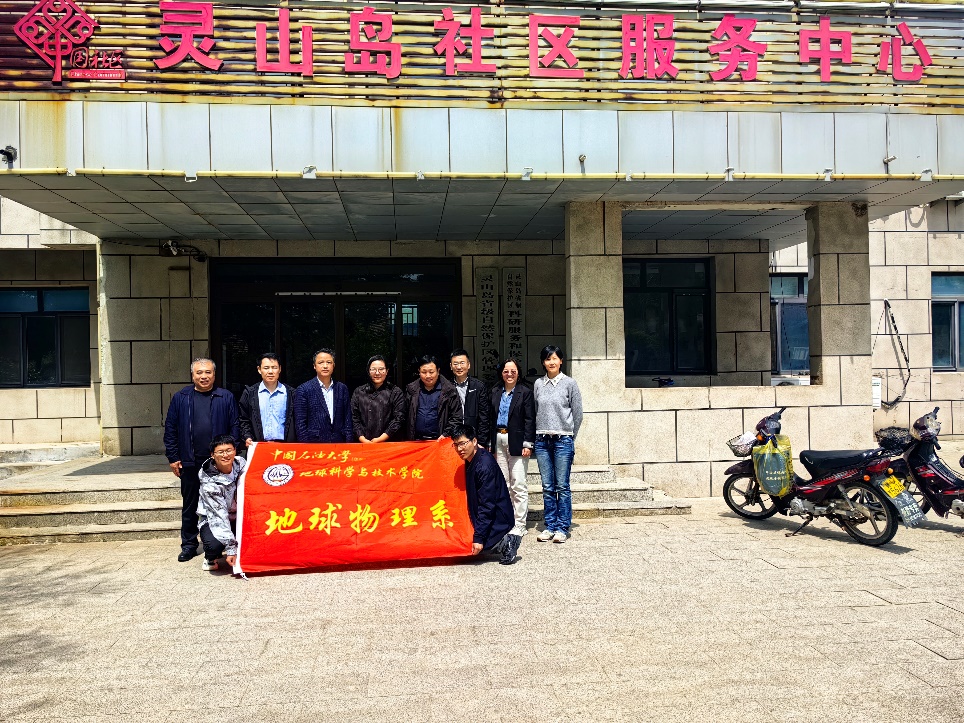

活动结束合影

此次活动不仅深化了高校与地方在防震减灾领域的合作,也推动了灵山岛省级自然保护区地质科考与科普教育的结合。未来,我系也将持续推进地震监测技术创新,为守护黄海之滨的生态与民生安全贡献科技力量。