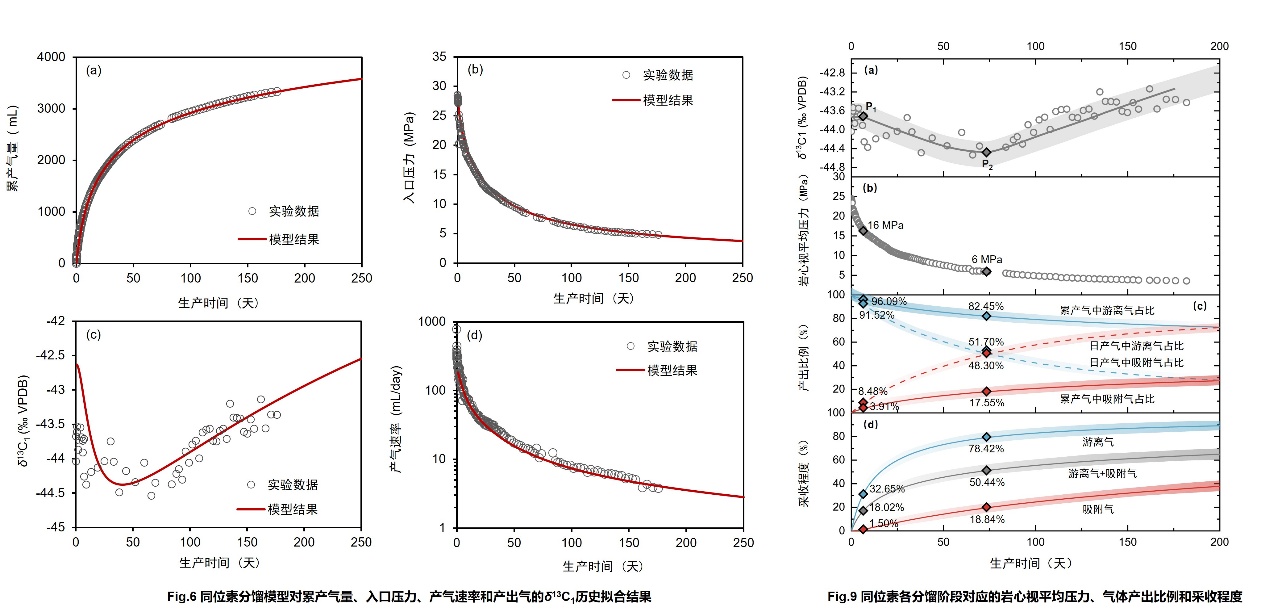

评估页岩气累产气和日产气中的吸附/游离气比例对于优化开发策略至关重要,但目前行业内尚无公认的方法。同位素分馏法被认为是一种有潜力实现该目标的工具。本研究开展了近180天的页岩气井全生命周期的同位素分馏模拟实验,对覆压条件下的全直径页岩产出气进行了产气量、压力和同位素值的实时监测。研究结果表明,页岩气产出过程中的碳、氢同位素都存在着明显的三阶段分馏特征(稳定—变轻—变重)。在此基础上,创新地建立了一个双重介质孔隙结构中12CH4和13CH4传质过程的碳同位素分馏模型,该模型通过同时拟合实测的产气量、压力和同位素值数据,有效地降低了传统数值模型的多解性。定量计算表明,在同位素分馏的第Ⅰ阶段以裂缝气为主;第Ⅱ阶段产出气以裂缝和基质气为主,基质气中游离气占主导,吸附气次之(第二、三阶段拐点P2对应日产气的吸附气占比为48.30%),且大量吸附气仍未有效动用(P2对应吸附气采收程度为18.84%),从第Ⅲ阶段开始,吸附气逐渐取代游离气占据主导地位。本研究对于理解气体在复杂孔缝系统传质过程中的同位素分馏机理具有重要意义,并为低渗储层开发方案的制定和优化提供了重要的理论和技术支持。

图1.模型历史拟合结果与吸附气/游离气产出比例评价结果

本研究开展了页岩气井生命周期的同位素分馏模拟实验,结合建立的考虑双重介质孔隙结构的同位素分馏模型,可实现页岩气产出过程中吸附气与游离气动态产出比例和采收程度的定量评价。研究成果加深了天然气在复杂储层运移过程同位素分馏机制的理解,也为页岩气井生产动态评价提供了理论基础和技术支持。未来研究可从以下三个方向进一步拓展应用:(1)深部煤层气领域的应用。将该方法推广至深部煤岩储层,结合同位素分馏模型与实测数据,定量评价深部煤层气的含气性特征与吸附/游离气产出规律;(2)多组分气体运移过程的组分分异与同位素协同演化研究。开展多组分气体衰竭开发模拟实验,探索不同组分在低渗岩石运移过程中的组分分异特征、特定组分碳-氢同位素协同演化规律以及多组分碳同位素协同演化规律;(3)水力裂缝和压裂液影响下的气体产出规律和同位素分馏特征。构建多级岩心串联实验系统,模拟实际气井生产过程,系统研究气液两相在多尺度孔缝系统中的流动行为、同位素分馏特征和吸附/游离气产出规律。

研究成果近期发表在工程/能源领域国际权威期刊Fuel。论文第一作者为永利集团博士生王峻,通讯作者东北石油大学三亚海洋油气研究院卢双舫教授和李文镖教授。合作者包括中国石油勘探开发研究院高树生高级专家和端祥刚高工,永利集团陈方文副教授、博士生王子轶,以及东北石油大学三亚海洋油气研究院张鹏飞教授、陈国辉教授、周能武副教授和硕士生刘灵奇。本研究得到了国家自然科学基金、博士后创新人才支持计划、中石油科技创新基金等项目的资助。

论文信息:Wang J, Gao S, Duan X, Li W, Chen F, Wang Z, et al, 2025. Experimental and numerical simulation of dynamic fractionation for methane carbon isotope during shale gas depletion development. Fuel. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2025.136354.