页岩孔隙润湿性直接影响孔隙中流体的流动和赋存特征,这对评估页岩油储层开发过程中油水的流动能力,以及分析二氧化碳和氢气等在页岩储层中的封存能力至关重要。然而,页岩的低孔低渗特性及其复杂的孔隙网络结构显著增加了润湿性评估的难度。传统方法难以实现对页岩中不同润湿类型孔隙体积的准确定量,更多依赖于定性或间接评估。本研究提出了一种基于交替自发渗吸方法结合核磁共振流体定量技术的针对页岩不同润湿类型孔隙的定量方法。通过对页岩进行渗吸油(SI-O)、渗吸水(SI-W)、再次渗吸油(SI-2O)和再次渗吸水(SI-2W)四个阶段的交替渗吸实验,并结合T2和T1-T2核磁共振对孔隙中流体进行动态监测,明确了渗吸过程中页岩孔隙内部流体的含量变化和分布特征。研究结果表明,页岩孔隙可划分为油湿、水湿及混合润湿三类,且三类孔隙具有不同的孔径分布特征。

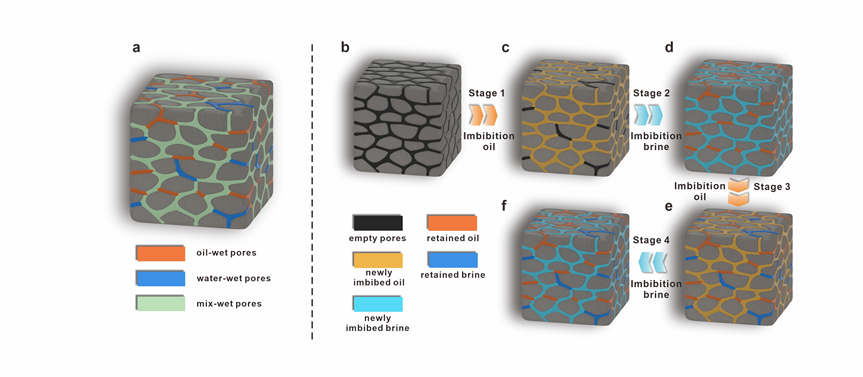

图1.页岩孔隙的润湿性模型及交替自发渗吸模式

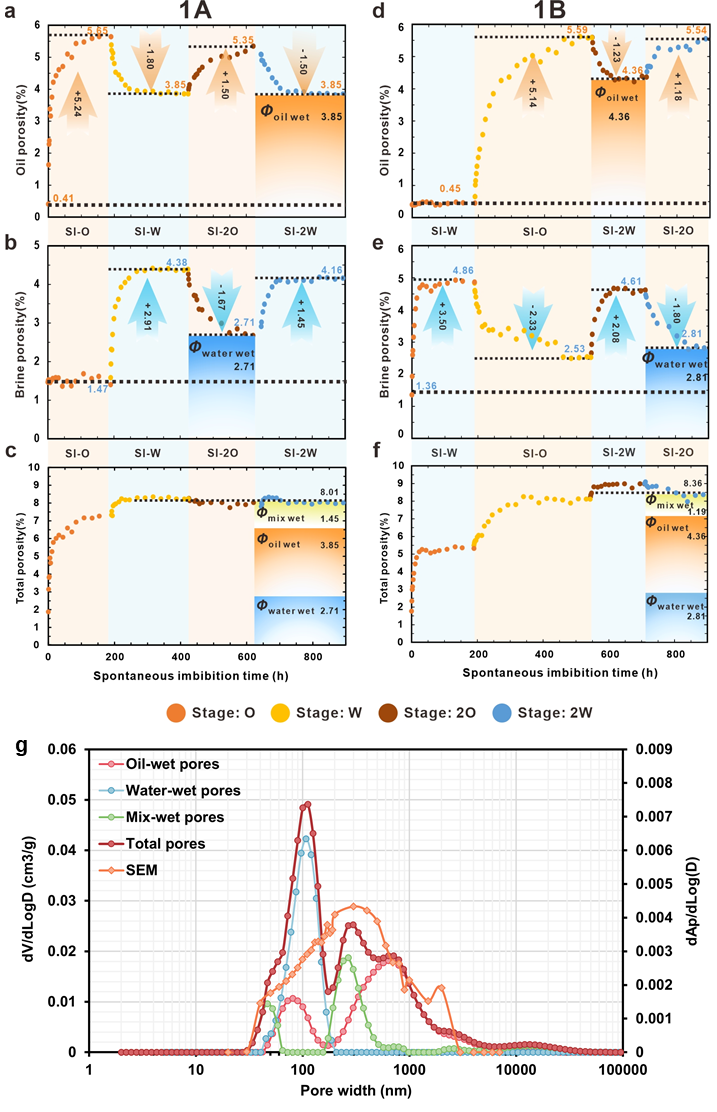

其中,SI-O和SI-W阶段为流体充填阶段,页岩孔隙快速被油和水充填;SI-2O和SI-2W阶段为流体平衡置换阶段,页岩孔隙中总流体含量不再发生变化,而混合润湿孔隙中的流体则随渗吸流体类型的变化而发生置换。基于页岩孔隙润湿性差异,本研究构建了页岩交替自发渗吸模型,并通过T2核磁共振分析和流体含量变化验证了模型的准确性。基于该模型,定量分析了页岩中三类不同润湿类型孔隙的含量,并从不同状态下的T1-T2谱中剥离出不同润湿类型孔隙的T2谱,结合T2谱的孔径分析进一步明确其孔径分布。本研究方法建立了一套针对复杂润湿性多孔介质的孔隙尺度润湿性定量评价的方法体系,弥补了页岩等致密储层中不同润湿类型孔隙定量和孔径分析的空白,为非常规油气开采、CO2强化驱油及地质封存、地质储氢以及地下水回填等工程地质问题提供了孔隙润湿性评价的关键参数。

图2.不同润湿类型孔隙的定量及孔径分布特征

研究成果近期发表在工程地质领域国际权威期刊Engineering Geology。论文第一作者为永利集团博士生余昌琦,通讯作者为永利集团王民教授。合作者包括中科院广州地球化学研究所李进步副研究员,永利集团博士生陈俊阳、唐育龙、吴艳、贾益东以及硕士生李婷娟。永利集团深层油气全国重点实验室为第一署名单位,该研究得到国家自然科学基金资助(No.42473064)。

论文信息:Changqi Yu, Min Wang , Junyang Chen, Jinbu Li, Yulong Tang, Yan Wu, Yidong Jia, Tingjuan Li, 2025. Quantitative assessment of pore-scale wettability: An approach combining alternating oil/water spontaneous imbibition and NMR. Engineering Geology, https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2025.108434.